“一院一品” | 农学院 作物学拔尖创新型本科人才培养改革与实践

作物学拔尖创新型本科人才培养改革与实践

一、总体情况

农学院历史悠久,湖南农学院组建之初即开设有农学系,2002年组建农学院,现已发展成为拥有本-硕-博-博士后完整培养体系的研究教学型学院,开办农学、智慧农业、种子科学与工程、草业科学、烟草等本科专业。其中,农学、种子科学与工程专业为国家一流专业建设点。

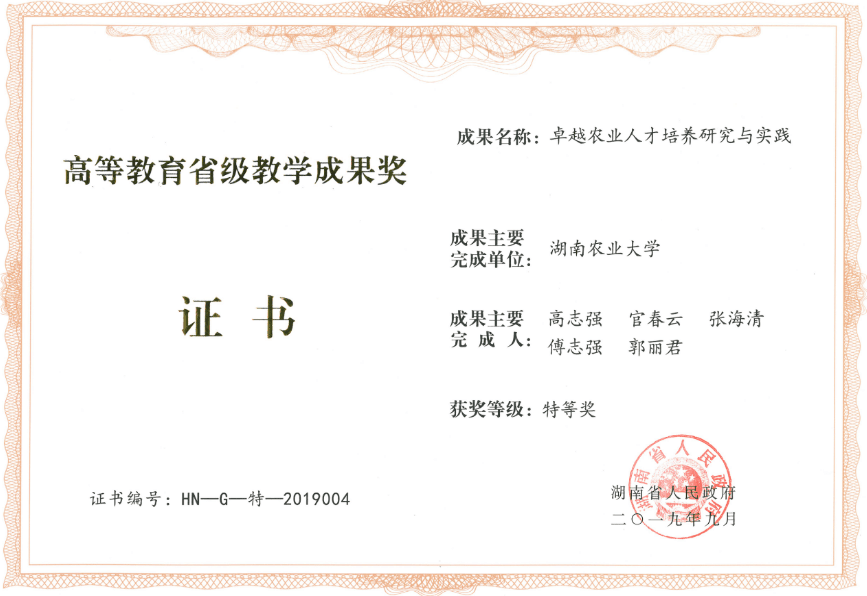

作物学类专业实践性很强,培养能够胜任作物生产、教学科研、技术推广的高级专门人才。随着时代进步与经济发展,社会对本科人才的创新能力提出了更高要求。为此,我院在官春云院士主导下,确立了作物学拔尖创新型人才培养改革目标,实施了系列举措:1997年首创“六边”综合实习模式,2009年实施特色专业建设,2013年实施农学专业综合改革,2014年实施“卓越农林人才培养计划”拔尖创新型人才培养改革,同年“南方粮油作物协同创新中心”获批国家2011协同创新中心,设立隆平班与春耘班,实施拔尖创新型与应用型人才分类培养,2019年创办作物学技能竞赛体系,2020年农学院获批湖南省首批现代产业学院,开展产教协同人才培养。目前,学院拔尖创新型本科人才培养模式已日臻完善,集成创新了分类培养、连续培养与协同培养机制,构建了包括“六边”综合实习、全程导师制、分类培养、作物学技能竞赛、数字化教学资源建设等措施在内的作物学拔尖创新型本科人才培养体系,经过多年实践已取得显著成效,本科生考研升学率已逐步提高至60%,“卓越农业人才培养研究与实践”与“作物学数字教学资源建设研究与实践”分别获得湖南省教学成果特等奖和一等奖。

二、目标与思路

面对农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新要求,农学院秉承“朴诚、奋勉、求实、创新”的校训,坚持“理论联系实际”的办学特色,努力建成有突出特色的高水平研究教学型学院,依托农学、智慧农业、种子科学与工程、草业科学、烟草等本科专业,培养能够胜任作物生产、教学科研、技术推广的高级专门人才。近20多年来,我院与时俱进,确立了拔尖创新型人才培养改革目标,实施“顶天立地”策略,培养具有较强创新意识、创新精神和创新能力的本科人才,满足现代农业发展对创新人才的需求。主要方法路径如下:

1. 创新人才培养机制

(1)分类培养机制。根据个体的职业人格特征和职业发展优势区理论提出拔尖创新型、复合应用型和实用技能型分类培养模式,设立“隆平班”与“春耘班”,实施分类培养改革实践。(2)连续培养机制。基于学习进阶理论和教育生态链理论提出“3+X”拔尖创新型人才培养模式,实现拔尖创新型人才快速成长。(3)协同培养机制。基于教育生态位理论和大学—产业—政府三螺旋理论提出协同培养模式,依托2011协同创新中心与现代产业学院的协同单位实施科教协同、产教协同培养。

图1 “隆平班”与“春耘班”

2. 建设数字教学资源

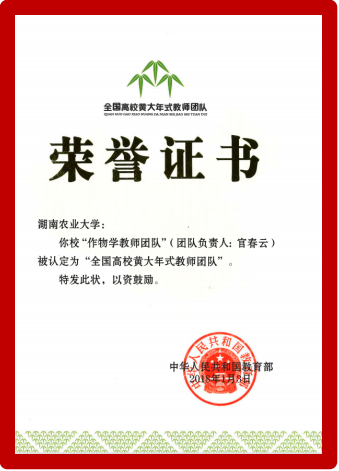

依托作物学教师团队(首批全国高校黄大年式教师团队),从2013年开始实施数字教学资源建设研究与实践,界定了数字教学资源的概念范畴,提出了数字教学资源的建设策略与应用策略,并积极应用于教学实践,提升教学质量。在现有一流课程建设成果的基础上,积极推进智慧课程建设,争取在三年内建设5门以上智慧课程。

3. 实施全程导师制

针对本科生实施全程导师制,大一双向选择导师,即进入导师课题组,接受科研训练,结合导师科研课题开展论文写作。导师职责除毕业论文指导外,还包括思想引领、生活指导、心理疏导、就业指导等。持续推进本科生导师制改革,深度落实因材施教。

4. 实施“六边”综合实习

自1997年开始持续推进“六边”综合实习(边上课、边生产、边科研、边推广、边搞社会调查、边做群众工作),促进理实融合,全面提升本科生的专业技能、实践成果和综合素质。

图2 “六边”综合实习现场

5. 构建作物学技能竞赛体系

构建作物学技能竞赛体系(实验技能竞赛、实践技能竞赛、科研技能竞赛),强化本科生实验技能、实践技能与科研技能培养,从资料查询、开题陈述、试验实施、数据处理、论文撰写等方面全面提升了学生的创新能力。

三、评价与成效

1. 取得的成效

机制创新:集成创新了分类培养、连续培养与协同培养机制,主要成果呈现于《中国教育报》“创新植物生产类人才培养机制”一文与理论专著《卓越农业人才培养机制创新》。

教学资源建设:数字教学资源建设取得了突出的理论与实践成果,一是明确界定数字教学资源的概念范畴,二是构建了数字教学资源建设的理论体系:教学资源生态理论、数字教学资源组织理论、数字教学资源共享理论,三是开展了广泛的数字教学资源建设与应用实践:建成国家级一流课程2门、省级一流课程5门,2021年新建2门高水平网络课程运行效果良好;建成作物学大数据教学资源平台1个(稻谷生产经营信息化服务云平台)。

图3 国家级一流课程:作物学综合实践

师资队伍:作物学师资队伍不断壮大,目前专任教师已达100人,其中有院士1人,国家与湖南省教学名师各1人,“有突出贡献的中青年专家”等国家级人才13人,省级高层次人才19人。正高级职称教师41人、副高级职称教师25人。“作物学主干课程教学团队”为国家级教学团队和全国高校黄大年式教师团队。

图4 全国高校黄大年式教师团队

专业建设:农学专业为国家级特色专业、综合改革试点专业、卓越农林人才培养试点专业、国家级一流专业建设点;种子科学与工程专业为国家卓越农林人才培养试点专业、国家级一流专业建设点;烟草专业为湖南省一流专业建设点;智慧农业专业为我校首个新农科专业。

平台与基地建设:学院建成国家级科研平台3个,国家级实验教学示范中心1个,省部级科研平台14个;建成国家农科教合作人才培养基地3个,教学实习基地数十个。

教育教学改革成效:“十三五”以来,学院主持教育部教学研究与改革课题1项,省级教改课题20余项。“卓越农业人才培养研究与实践”获得2019年度湖南省教学成果特等奖,“作物学数字教学资源建设研究与实践”获得2022年度湖南省教学成果一等奖,“卓越农科人才培养的湘农模式构建与实践”获评2023年度国家教学成果二等奖。

图5 湖南省教学成果特等奖:卓越农业人才培养研究与实践

学生培养成效:(1)学生就业率高。2011年至今,毕业去向落实率稳居在90%以上;(2)升学率不断攀升。考研升学率从2011年的35%跃升至近年的60%左右;(3)用人单位满意度高。学生专业知识扎实,动手实践能力强,受到了广大用人单位的一致好评,满意度稳居在90%以上,涌现出了一批优秀毕业生,如全国“三下乡”社会实践活动先进个人陈元伟,中国大学生自强之星、湖南省优秀共青团员孙真龙,湖南省高校大学生就业创业优秀典型人物朱佳特,湘西州最年轻的女村党支部书记梁梅,益阳市赫山区五四青年奖章获得者祝海竣等。

2. 社会评价与示范辐射情况

有关拔尖创新型人才培养,出版《卓越农业人才培养机制创新》等教学专著3部,发表“创新植物生产类人才培养机制”等论文18篇,获得媒体报道5次,在兄弟院校报告、培训、交流48次,所建成的数字教学资源累计在全国有132所高校应用,在全国产生了较大影响。

四、特色与经验

围绕作物学拔尖创新型本科人才培养,学院采取了系列措施,集成创新了分类培养、连续培养与协同培养机制,构建了包括“六边”综合实习、全程导师制、作物学技能竞赛体系、数字化教学资源建设等措施在内的作物学拔尖创新型本科人才培养体系,经过多年实践已取得显著成效。形成的经验做法主要如下:

1. 创新人才培养机制

学院集成创新了分类培养、连续培养与协同培养机制,主要成果呈现于《中国教育报》“创新植物生产类人才培养机制”一文和理论专著《卓越农业人才培养机制创新》。

分类培养机制,即根据个体的职业人格特征和职业发展优势区理论,提出拔尖创新型、复合应用型和实用技能型分类培养模式,以与时俱进地探索适应人才市场多样化的需求。针对本科生设立“隆平班”与“春耘班”,实施分类培养改革实践,“隆平班”主要培养拔尖创新型人才,“春耘班”主要培养应用型人才。经过多年实践,分类培养取得显著成效,直接带动了本院考研升学率的一路攀升,目前已经达到60%左右,而毕业去向落实率也一直稳定在90%以上。

连续培养机制,即基于学习进阶理论和教育生态链理论提出“3+X”拔尖创新型人才培养模式,实现拔尖创新型人才快速成长。“3+X”拔尖创新型人才培养模式包括“3+1”本科教育培养模式、“3+3”本—硕连续培养模式、“3+3+3”本—硕—博连续培养模式。

协同培养机制。基于教育生态位理论和大学—产业—政府三螺旋理论提出协同培养模式,依托2011协同创新中心与现代产业学院的协同单位实施科教协同、产教协同培养。2021年,本院总结形成“农学类本科专业科教协同育人模式”,入选湖南省高校“十大”育人示范案例(全文收录)。

2. 强化一流本科专业建设

加强专业建设是提高人才培养质量的根本,学院利用现代信息技术、现代生物技术和现代工业装备技术对传统农科专业进行提质改造,于2020年开办新农科人才培养引导性专业(智慧农业),强化了专业建设,并取得了一定成效,农学专业于2020年入选国家首批一流专业建设点,种子科学与工程专业于2022年入选国家一流专业建设点,烟草专业于2021年入选湖南省一流专业建设点,新农科专业智慧农业专业也在有限的财力条件下取得了较好的建设进展,多次参加全国智慧农业专业建设经验交流,2025年将迎来首届毕业生。

一流本科专业建设,需做到以下五个“必须”。首先,必须从社会需求角度出发确定合适的人才培养目标,社会经济的发展对人才的要求不断提高,因此人才培养目标也要做出适时、适当的调整;其次,必须始终坚持立德树人、德育为先,培养“一懂两爱”“又红又专”的人才;第三,必须根据人才培养目标的调整与时俱进适时调整人才培养方案;第四,必须引培结合构建年龄结构、知识结构、学缘结构合理的师资队伍;第五,必须跟上时代步伐强化课程与教材建设,特别是适应当下青年学生学习习惯的网络课程建设、知识图谱建设与新形态教材建设;第六,必须加强实验室与教学实习基地建设以满足教学要求;第七,必须根据学生特点重视教学方式方法改进,以确保课堂教学质量。

3. 强化实践教学提高学生实践技能

作物学类专业实践性很强,培养的是能够胜任作物生产、教学科研、技术推广的高级专门人才。为此,学院高度重视学生的实践能力培养,构建了四年不断线的实践教学体系,实施本科生全程导师制引导学生结合老师科研课题开展毕业论文,同时构建了作物学实践技能竞赛体系。

(1)构建四年不断线的实践教学体系

以农学专业为例,四年不断线的实践教学体系包括认知实践、生产实践、科研实践、教学实践等内容,主要环节(课程)包括农学实践1、农学实践2、农学实践3、农学实践4(“六边”综合实习)、毕业实习以及有关课程的教学实习。其中,农学实践1安排在第二学期(一般为水稻种植),农学实践2安排在第三学期(一般为油菜或小麦种植),农学实践3安排在第四学期(一般为玉米或棉花种植),农学实践4(“六边”综合实习)安排在第六学期(浏阳实习基地为期16周的综合实习),毕业实习安排在第八学期(含考研、考公与单位实习等形式)。

(2)实施本科生全程导师制

自大一开始,学院即开始采取本科生全程导师制,采取双向选择方法,为本科生配备导师,导师的职责除了毕业论文指导之外,还包括思想引领、生活指导等,其中的核心在于尽早安排本科生进入导师科研团队,稳定专业思想,参与科学研究。本科生全程导师制实施十几年以来,取得了显著成效,首先表现在农学类专业学生转专业的比例明显下降;其次,本科生毕业论文发表比例、考研(录取)率逐年提升,其中近几年考研率稳定在60%左右,稳居全校第一。

(3)结合老师科研课题指导本科毕业论文

本科生进入导师团队之后,在导师指导下,结合导师科研课题进行毕业论文选题。我院科研力量雄厚,近年来每年到位科研经费在5000万元以上,2023年超过了8000万元,因此,可以做到100%的学生毕业论文结合科研课题来进行。结合导师科研课题开展毕业论文,通过文献综述、试验设计、开题报告、数据处理与论文撰写等过程,锻炼了学生的科研思维与科研实施能力,切实提高了学生毕业论文的质量,近年来的学生毕业论文发表比例已经提高到了近20%。

(4)构建作物学实践技能竞赛体系

作物学实践技能竞赛体系包括实验技能竞赛、生产技能竞赛和科研技能竞赛。实验技能竞赛即遗传学实验技能竞赛,其目的在于引导学生强化实验技能培训,切实提高室内实验动手能力;生产技能比赛结合“六边”综合实习进行,一般是在“五一节”前后举行,竞赛包含3项内容即学生手插秧个人赛(分男、女组)、学生手插秧团体赛、学生机插秧比赛,将从插秧用时、插秧质量、机械操作规范性等角度进行评分;科研技能竞赛结合“六边”综合实习在实习基地开展,以班级为单位开展,在指导老师指导下完成大田试验研究,从资料查询、开题论证、试验实施、数据处理、论文撰写、总结汇报等角度全方位锻炼学生的科研素质和能力。

4. 深化科教融汇和产教融合

科教融汇和产教融合是学院本科人才培养的又一特色。科教融汇即与科研部门开展合作协同培养学生,近年来学院依托2011协同创新中心与农科院及相关研究所以及岳阳农科所、衡阳农科所等科研单位开展深度合作,在科教融汇培养人才上做出了成绩,其中,与农科院及相关研究所的合作入选教育部新农科建设项目,与岳阳农科所、衡阳农科所共同申请的水稻农科教人才培养基地和油菜农科教人才培养基地均获得国家批准挂牌。产教融合即与有关企业合作协同培养学生,近年来,学院依托现代产业学院,在产教融合协同培养上取得了积极进展,获批了湖南农业大学隆平种业农科教人才培养基地,与金健种业、紫鹊界秦人公司、佳和垦惠、福旺种业、联创农机合作社等有关企业新建了十余个教学实习基地,在人才培养上发挥了积极作用。

五、下一步改革举措

为持续推进作物学拔尖创新型人才培养,不断提高培养质量,学院将不断完善拔尖创新型人才培养体系,将重点从以下几个方面着手。

1. 进一步加强专业建设

本院目前拥有3个一流专业建设点,种子科学与工程、烟草专业尚处于建设期,而农学专业获批于2020年,即将进入建设验收与专业认证环节。我院将加强专业建设,在人力物力财力上予以倾斜,对照有关验收与认证标准,查漏补缺,确保按期通过验收,并适时申请开展专业认证。

2. 进一步提升“六边”综合实习的效果

“六边”综合实习是我院的一张“名片”,从进一步提升“六边”综合实习效果出发,还需与时俱进更新实习内容,比如增加智慧农业相关内容、比如如何在新形势下做好社会调查与群众工作等。此外,还需考虑实习人数众多的原因(目前每年集中实习的学生达到了250人左右),探讨如何实现人身安全与实习效果的统一、如何克服人数众多与基地条件有限的矛盾、如何克服科研用地与实习用地的矛盾。

3. 进一步强化科研技能锻炼

多年拔尖创新型人才培养实践,将我院本科生考研升学率提高到了60%,这对本科人才科研技能的培养提出了更高的要求。我院将进一步强化本科生的科研技能训练,为其研究生阶段学生打下更为坚实的基础。计划采取以下措施:其一,学院投入经费立项一批科创项目,扩大本科生科创项目覆盖面;其二,进一步强化本科生全程导师制,力推本科生尽早进入导师课题组参与科研实践;其三,改革作物学科研技能竞赛,改变以往一个班一个项目的做法,每个班成立3—4个小组,一组一题,提高学生参与面;同时,指导教师须经过各系把关同意后确定,并尽早商定题目,将开题论证提前到下基地之前;此外,基本固定科研技能竞赛评委队伍,确保各环节评价标准的一致性与一贯性。

4. 深入推进科教融汇和产教融合

学院已在科教融汇、产教融合培养人才上取得了积极进展,今后,将继续依托协同创新中心与现代产业学院的协同单位,深入推进科教融汇和产教融合,具体将在联合建课、校外导师参与教学、共同实施科研项目、实习与就业一体化等方面实质性推进合作。

5. 进一步推进课程建设

课程建设永无止境,学院已完成10余门课程的教学视频拍摄,在数字教学资源建设上取得了阶段性成果,今后将从课程大纲、教学内容、网络课程、知识图谱、教学方式方法、新形态教材、教学资源等角度持续推进智慧课程建设,努力提升育人实效。

关闭

关闭 打印

打印