1.2.1-8思政实践育人相关佐证材料

思政实践育人案例

厚植“大国三农”情怀:

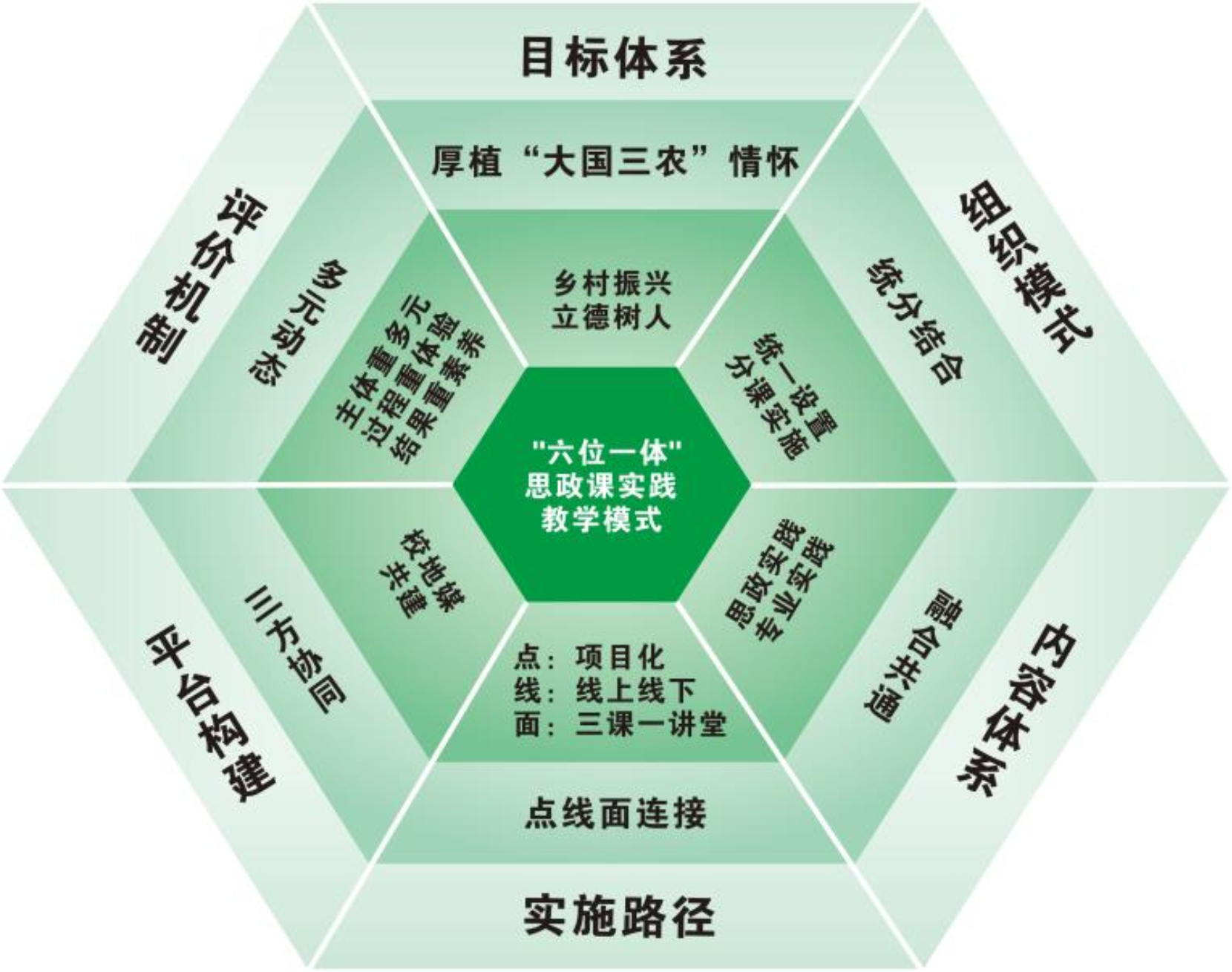

农业高校“六位一体”思政课实践教学模式的构建与实践

思政课实践教学,既是引导学生运用所学思政课理论回应现实问题的重要手段,又是强化学生思政课理论认知的有效方法。2019 年学校思政课教师座谈会上,习近平总书记明确提出要强化思政课的实践性,坚持理论性和实践性相统一。高度重视并强调思政课实践教学改革,是中宣部、教育部系列文件的要旨。“05 方案”要求规范化;2008 年强调完善实践教学制度;2015 年提出制定实践教学大纲、统筹各门思政课的实践教学;2017 年进一步提出提高实践教学的比重;2018 年明确了实践教学学分的要求;2021 年《高等学校思想政治理论课建设标准(2021 年本)》对高校思政课实践教学的质量和效果提出了新要求。因此,探索思政课实践教学改革,优化思政课实践教学模式,是新时代高校思政课教学改革的重要课题和必然要求。

2011 年以来,项目组通过行动研究法,从教学目标、组织模式、教学内容、实施路径、实践平台、评价机制等 6 个要素入手,着力破解农业高校思政课实践教学存在的难点、盲点和堵点,探索形成了厚植“大国三农”情怀:农业高校“六位一体”思政课实践教学模式(图 1)。

一、实施举措

(1)聚焦立德树人与乡村振兴,科学设计“心系三农、情牵三农、行为三农”的思政课实践教学目标体系

总体目标是:以立德树人为根本,厚植“大国三农”情怀,树立

强农、兴农意识,以感恩乡土、感悟乡村、感知乡音、感动乡民的足

迹和历练,锻造学子心系三农、情牵三农、行为三农的赤子情怀,提

升学生服务乡村振兴的能力。具体目标为:《德法》确立“知农、爱

农”的价值观,强化“强农、兴农”责任感;《纲要》提升“强农、兴农”的使命感,增强“为农、务农”自信心;《原理》奠定“强农、

兴农”的坚定信仰,夯实“为农、务农”的理论素养;《概论》强化

“强农、兴农”自觉性,提升服务乡村振兴的行动力。

(2)统一设置与分课实施相结合,确立了思政课实践教学“统分结合”的组织模式

从思政课总学时中拿出 32 学时、2 个学分,单独设置思政课实

践教学课程。由马克思主义学院统一组织实施,学工团委等部门协同

配合;《德法》《纲要》《概论》《原理》4 门课程每门课程 8 学时、

0.5 学分,以课程为单位,开展课堂实践教学;同时与学生校园实践、

校外农村社会实践活动相联接。

(3)围绕乡村振兴的核心要素,统筹思政课程与课程思政,构建了思政实践与专业实践融合共通的实践教学内容体系

精心设计“农味”十足的“一课一特”实践教学内容,将专业课

实践教学与思政课实践教学进行一体化设计,实现思政课程与专业思

政、课程思政的融合共通;将思政课实践与日常思政实践有机融合起

来,实现课内课外、校内校外实践教学内容的一体化。

(4)全员覆盖与重点培育相结合,创新了思政课实践教学“点线面联接”的实施路径

聚焦“点”:推行项目化实践,以微电影、微讲述、大学生讲思政课、研究性学习等为切入点,重点培育实践项目,实现实践教学课程与重点实践项目的有效“并联”;延长“线”:运用网络技术,将线下课堂实践、线上虚拟实践、基地体验实践有机联接,实现各层次实践活动系统化的“串联”;覆盖“面”:做优思政课课堂实践,做实校园“六求”素质教育实践,做强校外农村社会实践,做亮“县委书记开讲啦”系列讲座,构建“三课一讲堂”的实践教学链,实现理论教学与实践教学的有机“链接”。

(5)校地共建与校媒共建相结合,搭建了学校、社会、媒体“三方协同”的思政课实践教学平台

从特色依托、社会支持、政府协调三方入手,与长沙市党建服务中心、开慧村、隆平水稻博物馆等建立校外实践基地;与湖南教育电视台合作共建“大国三农”思政课程与课程思政融合建设传播基地,并启动全国首档《三农点亮青春梦》微讲述节目。

(6)多元评价与动态考核相结合,建立了“全程全方位”的思政课实践教学评价机制

一是评价主体重多元,构建了思政课教师、辅导员、社会(基地)、学生等多元主体评价格局;二是评价过程重体验,着重考察学生“看、听、读、访、思、写、说、议、辩、评、做”的实践体验;三是评价结果重素养,特别注重学生思想道德品质和能力素养的综合评价。

二、理论成果

(1)构建了 1 个“六位一体”的思政课实践教学体系。以课程

六要素为基点,聚集乡村振兴与立德树人,构建了融目标、组织、内

容、路径、平台和评价于一体的农业高校实践教学新模式。

(2)研发了 6 部思政课实践教材,出版了 5 部专著,发表了 100余篇教学科研论文。其中,《传承红色基因——“中国近现代史纲要”实践教学指引》《做“黏着泥土”的大学生——“中国特色社会主义理论体系概论”实践教学指引》《理论与实践的结合——“马克思主义基本原理概论”实践教学指引》系列实践教材,为实践教学提供了标准与指引。

(3)制定了 1 套实践教学管理文件。包括思政课实践课教学实

践方案、思政课实践教学大纲、学生实践考核评价方案等。

(4)建设了 3 门一流课程。《纲要》《基础》《原理》等 3 门课程认定为省级一流本科课程。《纲要》《原理》《概论》等课程教学资源获省高校思政数字化教学资源建设一等奖 4 项、三等奖 2 项。

三、实践成效

(1)提升了学生“心系三农、情牵三农、行为三农”的实践能力。学生拍摄的微电影《待到黄桃成熟时》获第四届全国高校大学生微电影展示活动特等奖第一名;学生主讲的课程《一个都不能少--脱贫攻坚彰显人民至上》获全国大学生讲思政课公开课二等奖;学生的调研报告《追寻青年毛泽东长沙红色足迹 赓续中国共产党红色基因》获第十七届大学生“挑战杯”红色专项活动全国一等奖、湖南省特等奖第一名;学生研究性学习成果多次获得湖南省大学生思政课研究性学习成果展示奖。

(2)培养了一批“下得去、留得住、干得好”的“三农”人才。

近五年来学校有 2000 余名学生通过选调、大学生村官、特岗计划等赴农村基层就业,其中:做农民创业领路人的彭万贵、湖南橘友生物科技有限公司经理莫博程、青海索南才让藏谷百草有限公司创始人索南才让、湖南领道农业环保科技有限公司创始人陈凤鸣、选调到乡镇的陈思全、李柱等一批优秀毕业生,成为了乡村振兴的领军人才。

(3)打造了一个“有情怀、有功底、有能力”的实践教学团队。

团队成员中有:全国高校思想政治理论课教学能手 1 人,高校思想政治理论课教师 2014 年度影响力提名人物 1 人,湖南省普通高校思想政治理论课教学能手 1 人、优秀教师 1 人、芙蓉百岗明星 1 人;湖南省青年骨干教师培养对象 2 人;省大学生思政课研究性学习成果展示活动优秀指导教师 2 人;团队成员获批全国高校优秀中青年思政课教师择优资助计划项目,湖南省思想政治工作研究一等奖 1 项、省高校思政课教学展示活动三等奖 3 项、省级教学成果三等奖 2 项、校级教学成果奖 3 项;主持国家社科基金 4 项,主持省部级教改项目 12 项、科研课题 9 项。团队成员应教育部社科司邀请在首都师范大学、湖南大学等高校做现场教学展示、多次为省内外“国培计划”省“中培计划”教师授课;团队成员多人次受邀到省内外高校、政府部门、社区进行马克思主义理论宣讲。

四、案例特色

(1)实践教学模式“乡土味”十足。以厚植“大国三农”情怀为主旨,以服务乡村振兴为主线,以耕读教育为联接点,精心设计了以“知农、爱农、强农、兴农”为导向的实践教学模式。

(2)实践教学成果“乡情味”十足。聚焦乡村振兴开展思政课实践,浓厚了学生的“三农”情怀、坚定了学生的“三农”担当。学生拍摄的微电影《待到黄桃成熟时》、主讲的思政课程《一个都不能少》、实践报告《追寻青年毛泽东长沙红色足迹 赓续中国共产党红色基因》等优秀实践作品,展现了学生“知农爱农”的情怀与追求;以祝海俊为代表的优秀学生投身抗疫第一线,用知识助农助耕;农民创业领路人彭万贵等一批批优秀毕业生扎根乡村振兴第一线,更是体现了学生“强农兴农”的责任与担当。

关闭

关闭 打印

打印