1.2.2-5习近平新时代中国特色社会主义思想概论”等6门思政课程建设、集体备课等相关文件、佐证资料

问题清单

学生提出10个问题:

1.在人工智能飞速发展的时代条件下,如何正确理解物质和意识的辩证关系?

2.如何理解“费尔巴哈把宗教的本质归结于人的本质。但是,人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”

3.在理解商品二因素时,为什么商品的使用价值和价值是对立统一的?

4.为什么说国家垄断资本主义体现了资本主义生产关系的部分质变?

5.如何理解对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心,并运用这一规律分析现实社会中的复杂矛盾?

6.为什么说物质资料生产方式是社会发展的决定力量?

7.如何理解价值实现过程与资本增值之间的区别?

8.人工智能是否催生“数字无产阶级”如内容审核员、数据标注工?传统工人阶级概念是否需要扩展?

9.如何理解无产阶级不能解放全人类就无法解放自己?

10.社会主义社会仍然存在剥削吗?如果存在,那与以往剥削社会的剥削之间的区别何在?

解答文本

问题一:在理解商品二因素时,为什么商品的使用价值和价值是对立统一的?

分析解答:

商品的使用价值和价值是对立统一的关系,这种关系是商品经济的基本特征,也是马克思主义政治经济学的重要理论基础。

一、商品的使用价值和价值是对立统一的辩证关系,具体表现为:

1. 商品的使用价值和价值的对立性

使用价值(自然属性):使用价值是商品能够满足人们某种需要的属性,体现人与自然的关系,体现的是商品的自然属性,通过消费实现。

价值(社会属性):马克思认为,商品的价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动,由抽象劳动凝结而成,体现商品生产者之间的社会关系,需要通过交换实现。

矛盾焦点:同一商品的价值和使用价值无法被同一主体同时占有。对于商品生产者来说,为了实现商品的价值,他必须让渡商品的使用价值;对于商品的消费者来说,为了获得商品的使用价值,他必须支付商品的价值。二者不可兼得,这体现了价值和使用价值的对立性。生产者追求价值(货币化),消费者追求使用价值(效用),两者通过市场交换实现分离与统一。

2. 商品的使用价值和价值的统一性

商品是使用价值和价值的统一体,二者缺一不可。使用价值是价值的物质承担者,没有使用价值的东西,即使在它上面花费了大量劳动,也不能形成价值,因而也就不能成为商品。价值寓于使用价值之中,一个物品如果仅有使用价值而没有价值,也不能成为商品。也就是说,商品必须同时具备价值和使用价值,否则无法成为商品(如空气有使用价值但无价值,未交换的劳动产品仅有使用价值)。

马克思在《资本论》中指出:“商品是使用价值和价值的直接统一体,同时又是直接的对立物。”(《资本论》第一卷)

3. 矛盾的根源:

私人劳动与社会劳动的矛盾:私人生产的商品必须通过社会交换证明其价值,这一过程中使用价值的实现成为价值实现的必要条件。

二、实践导向

1.生产与消费的矛盾

在实践中,商品生产者关注价值的实现,而消费者关注使用价值的获取。这种矛盾只有通过市场交换才能解决。如果交换成功,商品的使用价值和价值的矛盾得以解决;如果交换失败,商品的价值无法实现,生产者将面临困境。例如,一些质量低劣、功能单一的产品,往往在市场上无人问津,其价值无法得到实现。同时,消费者在购买商品时,会在考虑商品使用价值的同时,也会比较商品的价值,追求性价比。这促使生产者不断提高生产技术,降低生产成本,以在市场竞争中获得优势。

2.经济活动的内在逻辑

商品的使用价值和价值的对立统一关系决定了经济活动的基本逻辑。生产者必须生产出符合市场需求的使用价值,才能实现价值;消费者则通过支付价值获取使用价值,满足自身需求。

三、国际视野

1.全球市场中的商品属性

在全球化的经济体系中,商品的使用价值和价值的对立统一关系更加复杂。不同国家和地区的消费者对使用价值的需求不同,而商品的价值则通过全球市场中的交换关系体现。例如,发展中国家生产的劳动密集型商品,其价值在全球市场中受到劳动生产率和国际分工的影响。

2.国际贸易与价值实现

商品的使用价值和价值的对立统一关系也体现在国际贸易中。一是国际贸易通过全球分工和交换,解决了商品的使用价值和价值的矛盾。例如,发达国家通过技术创新提升商品的使用价值和价值,而发展中国家则通过参与全球产业链实现价值。二是在国际贸易中,不同国家的商品具有不同的使用价值和价值。发达国家往往凭借其先进的技术和品牌优势,生产出具有高附加值(高价值)的商品,这些商品通常也具有较高的使用价值和品质。而发展中国家的一些商品可能在使用价值上并不逊色,但由于技术水平和品牌影响力等因素,其价值相对较低。这种差异导致了国际贸易中的不平等交换,发展中国家的商品生产者需要通过提高产品质量和技术含量,提升商品的价值,以在国际市场上获得更好的经济效益。

四、历史纵深

从商品经济的起源与发展看,商品的使用价值和价值的对立统一关系贯穿于商品经济的整个历史。在早期的商品交换中,人们通过物物交换满足使用价值的需求;随着货币的出现,商品的价值得以更清晰地体现。

1. 简单商品经济时期:

在简单商品经济阶段,商品生产者生产商品主要是为了满足自己的生活需要,同时将剩余产品拿到市场上进行交换。此时,商品的使用价值和价值的对立统一关系相对简单,生产者和消费者之间的交换往往是直接的、面对面的。商品的价值主要通过等价物来表现,交换的目的主要是为了获得不同的使用价值。简单商品经济中,使用价值主导生产(如农民自给自足后的剩余交换)。

2. 资本主义商品经济时期:

随着资本主义的发展,商品经济得到了极大的发展,商品的生产和交换规模不断扩大。在资本主义生产方式下,资本家生产商品的目的是为了追求剩余价值,即实现商品的价值。为了达到这一目的,资本家不断提高生产效率,降低生产成本,同时也注重商品的使用价值,以吸引消费者购买。然而,这种生产方式也导致了商品的使用价值和价值之间的矛盾日益尖锐,如生产过剩危机等,就是这种矛盾的集中体现。

3.社会主义商品经济时期:

在社会主义条件下,商品的价值和使用价值的对立统一关系仍然存在,但与资本主义社会有着本质的区别。社会主义生产的目的是为了满足人民群众日益增长的物质文化需要,满足人民对美好生生活的需要,即更加注重商品的使用价值。同时,通过合理的生产和分配方式,努力实现商品的价值,促进社会生产力的发展。例如,在社会主义市场经济中,国家通过宏观调控等手段,引导企业生产符合社会需求的商品,实现商品的价值和使用价值的有机统一。

结论

商品的使用价值和价值是对立统一的辩证关系,这种关系不仅是商品经济的基本特征,也是理解经济活动的重要逻辑,这种关系贯穿于人类经济发展的全过程,具有重要的理论和现实意义。

问题二:为什么说物质资料生产方式是社会发展的决定力量?

分析解答:

物质资料生产方式是社会发展的决定力量,这一观点具有深刻的学术基础、实践导向、国际视野和历史纵深,以下是具体阐述:

一、学术基础

1.生产力与生产关系的统一

物质资料生产方式是生产力和生产关系的统一体。生产力是人类改造自然、获取物质资料的能力,包括劳动者、劳动工具和劳动对象等要素;生产关系则是人们在生产过程中形成的社会关系。生产力的发展水平决定了生产关系的性质,而生产关系又反作用于生产力。这种辩证关系构成了社会发展的内在动力。

2.社会存在与社会意识的关系

根据历史唯物主义,社会存在决定社会意识。物质资料生产方式作为社会存在的基础,决定了社会的经济结构、政治制度和意识形态。马克思指出,社会的物质生产方式决定着社会的性质和面貌,不同的生产方式对应不同的社会形态。

3.社会基本矛盾的推动作用

社会发展的根本动力在于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动。生产力的发展必然要求生产关系与之相适应,当生产关系成为生产力发展的桎梏时,社会变革就会发生,从而推动社会从低级向高级发展。

二、实践导向

1.经济基础的决定性作用

物质资料生产方式是社会经济生活的基础,它直接决定了社会的经济结构和经济制度。例如,农业社会以手工劳动为主,生产方式相对落后,社会结构较为稳定;而工业社会则以机械化生产为主,生产力高度发展,社会结构和经济制度也发生了深刻变革。

2.对社会变革的推动作用

在实践中,生产方式的变革往往引发社会的全面变革。例如,工业革命带来了生产力的飞跃,推动了资本主义生产方式的确立,进而引发了社会制度、政治体制和思想文化的深刻变革。这种变革不仅改变了社会的经济基础,也推动了社会向更高层次发展。

3.对人类生活的直接影响

物质资料生产方式直接关系到人类的生存和发展。只有通过持续的生产活动,人类才能获取必要的物质资料,满足生存和发展的需求。因此,生产方式的优化和进步是解决社会问题、提高人民生活水平的关键。

三、国际视野

1.全球生产方式的演变

从国际视角来看,物质资料生产方式的演变推动了全球社会的发展。例如,从农业社会到工业社会,再到信息社会,生产方式的变革不仅改变了各国的经济结构,也重塑了全球政治经济格局。发达国家通过技术创新和产业升级,保持了领先地位;而发展中国家则通过追赶式的发展战略,逐步实现工业化和现代化。

2.生产方式的跨国传播与影响

生产方式的变革具有跨国传播的特性。工业革命从英国开始,逐步扩展到欧洲、北美和亚洲,推动了全球工业化进程。在当代,信息技术的快速发展和全球化进程加速了生产方式的跨国传播,促进了全球产业链的形成和重构。

3.不同国家的实践差异

不同国家在物质资料生产方式的选择和发展路径上存在差异。一些国家通过技术创新和产业升级实现了可持续发展,而另一些国家则因生产方式落后而面临经济困境。这种差异表明,生产方式的选择和优化对国家的发展具有决定性意义。

四、历史纵深

1.历史发展的阶段性

从历史角度看,物质资料生产方式经历了从原始社会的采集渔猎,到农业社会的简单协作,再到工业社会的机械化生产,以及信息社会的智能化生产的演变。每一种生产方式都对应着特定的社会形态和文化特征,推动了人类社会从低级向高级发展。

2.生产力发展的决定性作用

在历史发展的各个阶段,生产力的发展始终是推动社会变革的根本力量。例如,铁器的发明推动了农业社会的发展,蒸汽机的发明引发了工业革命,而信息技术的发展则开启了信息社会。这些生产力的飞跃不仅改变了生产方式,也重塑了社会结构和文化形态。

3.社会形态的更替

物质资料生产方式的变革是社会形态更替的根本原因。马克思指出,手推磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。这种更替反映了生产方式对社会制度的决定性作用,也揭示了人类社会发展的一般规律。

综上所述,物质资料生产方式作为生产力和生产关系的统一体,不仅是人类社会存在和发展的基础,也是推动社会变革和历史进步的决定力量。它通过生产力的发展和生产关系的变革,深刻影响着社会的经济、政治和文化各个方面,具有重要的学术价值和实践意义。

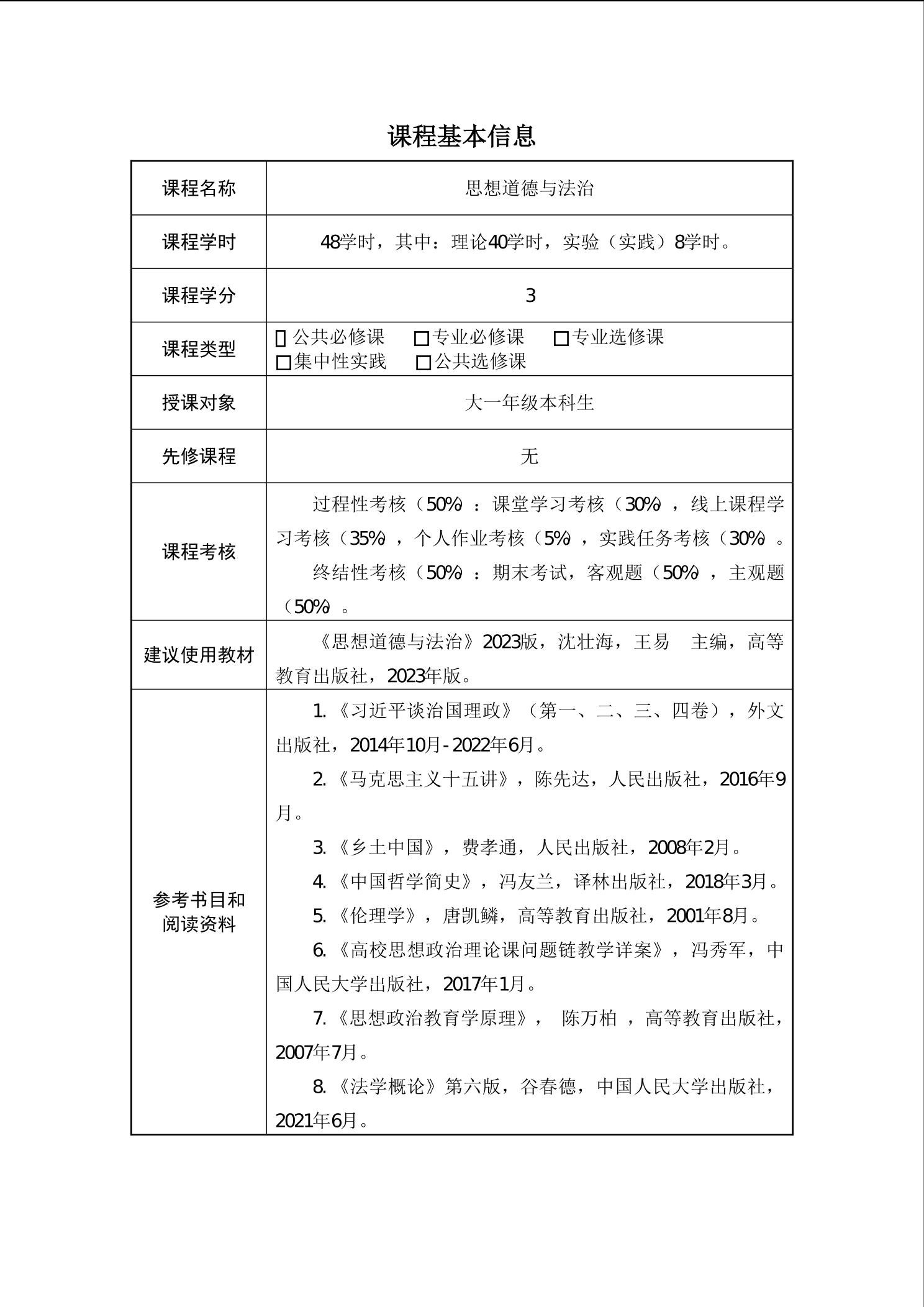

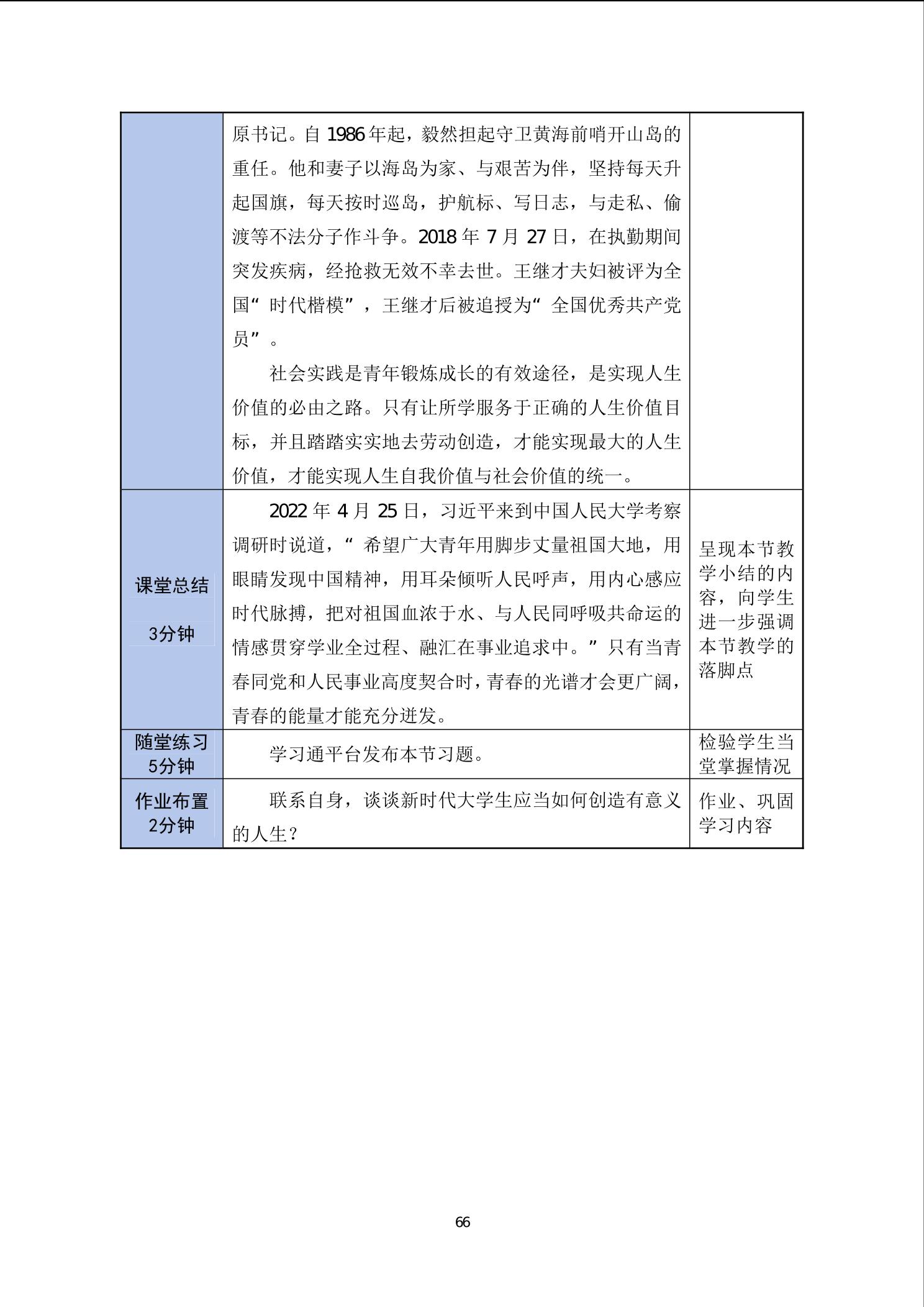

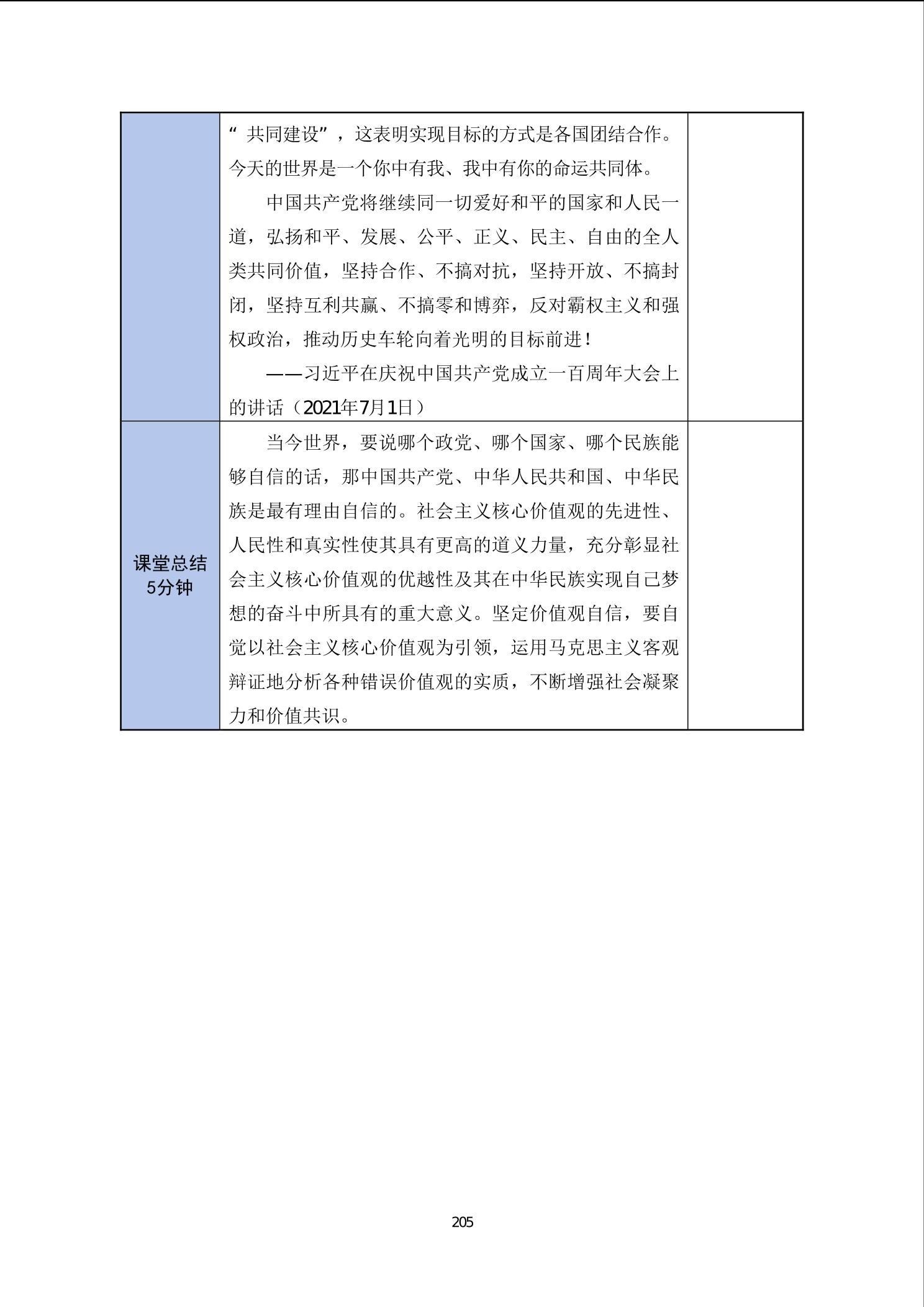

附件2

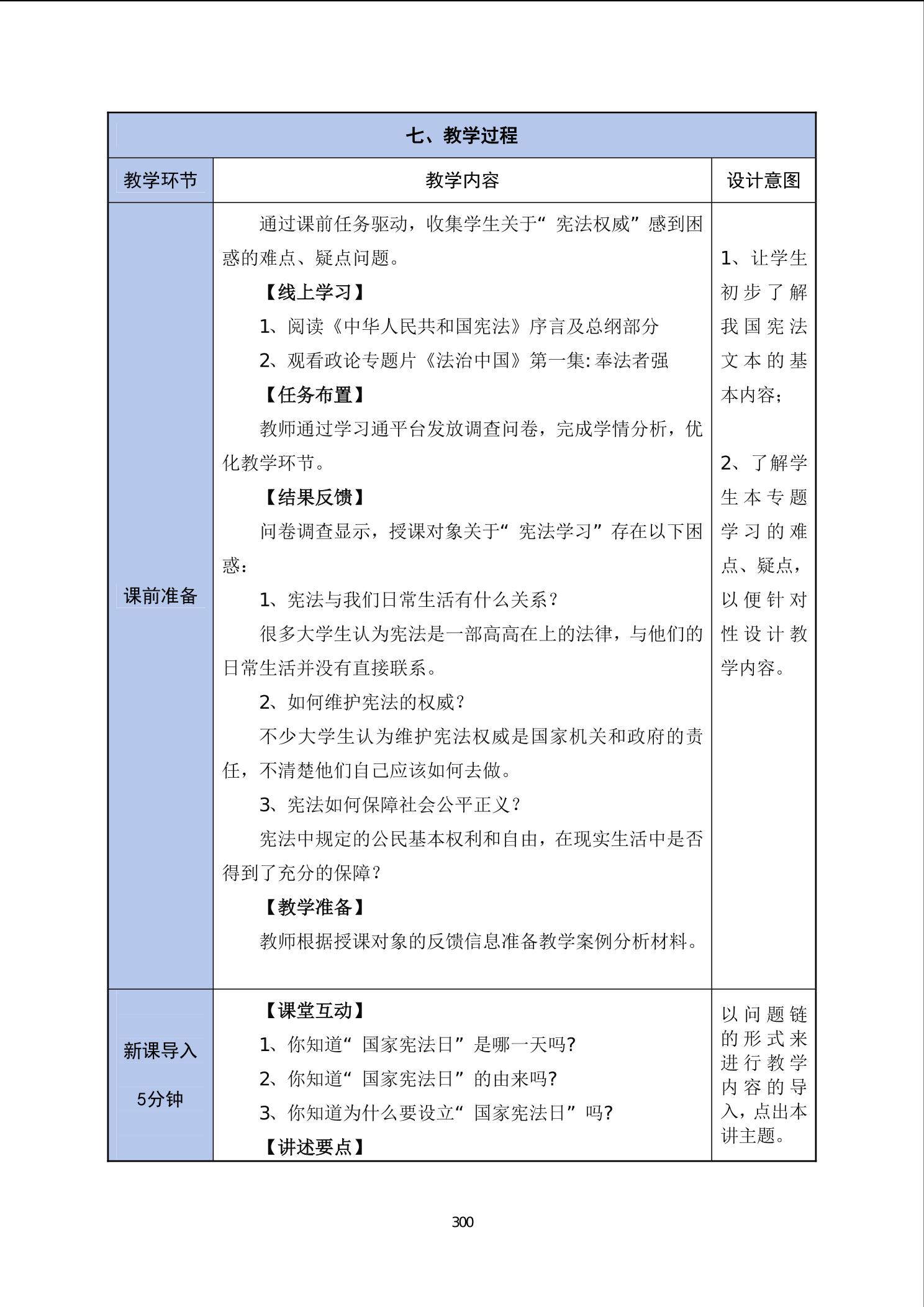

开放式课堂培训报名回执

单位(公章):湖南农业大学马克思主义学院 参培课程:思想道德与法治

|

培训日期 |

姓名 |

性别 |

学历/职称 |

手机号码 |

是 否 需 统一安排食 宿 |

|

4月11 |

李岳云 |

女 |

讲师 |

15802576472 |

否 |

|

4月18 |

张莉莹 |

女 |

博士/讲师 |

13875982525 |

否 |

|

4月25 |

常 丹 |

女 |

副教授 |

13574174678 |

否 |

|

5月9 |

张 扬 |

女 |

副教授 |

13875968464 |

否 |

|

5月16 |

李 晶 |

女 |

副教授 |

13975175507 |

否 |

|

5月23 |

胡喜海 |

男 |

副教授 |

13755095205 |

否 |

|

|

|

|

|

|

|

填报人:胡喜海 联系电话:13755095205

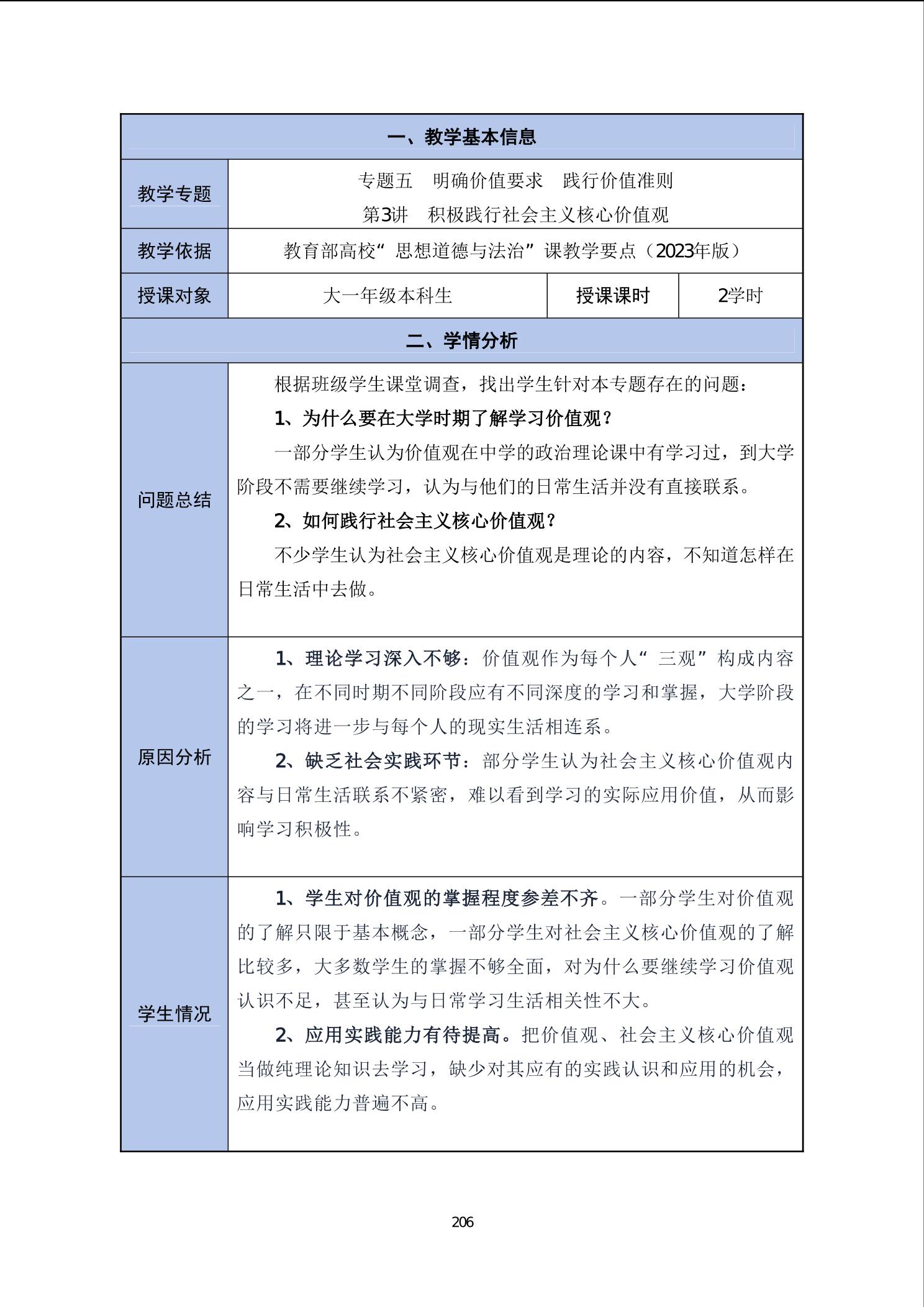

附件2

开放式课堂培训报名回执

单位(公章):湖南农业大学马克思主义学院 参培课程:思想道德与法治

|

培训日期 |

姓名 |

性别 |

学历/职称 |

手机号码 |

是 否 需 统一安排食 宿 |

|

4月11 |

李岳云 |

女 |

讲师 |

15802576472 |

否 |

|

4月18 |

张莉莹 |

女 |

博士/讲师 |

13875982525 |

否 |

|

4月25 |

常 丹 |

女 |

副教授 |

13574174678 |

否 |

|

5月9 |

张 扬 |

女 |

副教授 |

13875968464 |

否 |

|

5月16 |

李 晶 |

女 |

副教授 |

13975175507 |

否 |

|

5月23 |

胡喜海 |

男 |

副教授 |

13755095205 |

否 |

|

|

|

|

|

|

|

填报人:胡喜海 联系电话:13755095205

关闭

关闭 打印

打印